“1975年3月23日晚上八点,北京饭店的灯比白昼还亮——’老李,你居然比我精神,真是越活越年轻!’黄维端着酒杯笑着打趣。”一句略带口音的调侃邦尼配资,把满桌人都逗乐了。谁能想到,三天前他们还戴着“在押战犯”的身份,此刻却被称为“新中国公民”,这种戏剧性的反差,让人一时难分梦与真。

北京饭店的宴会是中央特赦流程的最后一环。对黄维来说,这顿饭意味无比复杂:光彩、忐忑、感恩,还有些说不清的惶惑。席间他不断回头望向服务员推来的那部小推车——玻璃壶里茶汤翻滚,像在提醒他二十七年的起伏。李仙洲看穿了他的心思,压低声音:“老黄,我81岁都来了,你怕什么?咱们总得向前走。”黄维抿了一口热茶,喉结动了动,没有吭声。

时间拨回到本月初,沈阳医学院附属一院高干病房。为了避免刺激这位冠心病患者,医护写在床头卡上的名字还是“商司令”。治疗组每天两次查房,主治医生胡适几次欲言又止——按规定病人要转回抚顺管理所等候处理,但上级的电话一直让他按兵不动。黄维并不傻,他从药量的增加与管教员的神情里闻到了不同寻常的味道。住院第七天,病房里只剩下他和夜班护士,他压低嗓子问:“护士同志,是不是要发生什么大事?”护士愣了片刻,只说一句:“您安心休息,别多想。”这反而坐实了他的猜测。

3月19日凌晨五点半邦尼配资,警车稳稳停在抚顺管理所大门口。无论严冬还是酷夏,这里总是灯火通宵,那一刻却罕见地安静。6点30分,东方红牌收音机被抬上饭厅长桌。播音员的声音一字一顿:“全国人大常委会决定,对全部在押战犯实行特赦……”当第一个名字念到“黄维”时,他不自主地站了起来,鞋跟撞击木地板发出清脆一声,仿佛军校时的课间集合。管教员递来特赦证书,他双手接过,鼻头一酸,眼泪没忍住——这不是演示动作,而是真情溢出。

对照过去,他曾是最“难啃”的那块骨头。1948年底被俘时,中原野战军联络组请他在劝降信上签名,他转身就把钢笔掷到地上;功德林集体学习,他嫌灯太亮、嫌床太硬、嫌书太红。尤其1959年首批特赦名单公布前,他以为自己板着脖子也能“混”进去,结果名落孙山。那晚他怒摔茶缸,妻子闻讯后差点以安眠药了结,此事在管理所传得沸沸扬扬。黄维的“高墙”真正出现裂缝,是朝鲜战场的炮声。美军被阻在三八线,他说了一句:“我写得不比他们差!”自尊心拽着他拿起笔,第一篇分析报告居然被志愿军后勤部翻印数百份。他嘴硬,态度却软了——人性就是这么微妙。

健康问题则成了更直接的转折。结核、痔瘘、心脏病三座大山轮番折磨,他一度咳血到整夜不能平躺。北京专家来了,香港药也买了,周恩来总理还亲自批示“全力救治”。这份“人命关天”的关怀压得他哑口无言。1972年痔瘘复发时,外科泰斗李润庭以七十五岁高龄亲自执刀,仅用两小时便彻底根除。术后拆线那一天,黄维看着干净的纱布发呆许久,才憋出一句:“国民党三次都没给我治好,共产党却让我脱了罪根。”这才是真正的“见血封喉”式教育。

特赦甫一宣布邦尼配资,他和其他一百二十多名战犯连夜乘专列进京。列车驶过秦皇岛时,黄维透过车窗看海。他想起杜聿明、王耀武、宋希濂……那些曾在沙场上并肩、后来同囚于壁的故人。风吹过海面,碎波像在回答:往事已随潮水去。到达北京后,他被安排住在公安部招待所。几位医护照旧陪同,药箱没离身——中央仍担心他的心脏出状况。临赴宴前,负责接待的工作人员再三嘱托:“吃喝都行,别激动。”

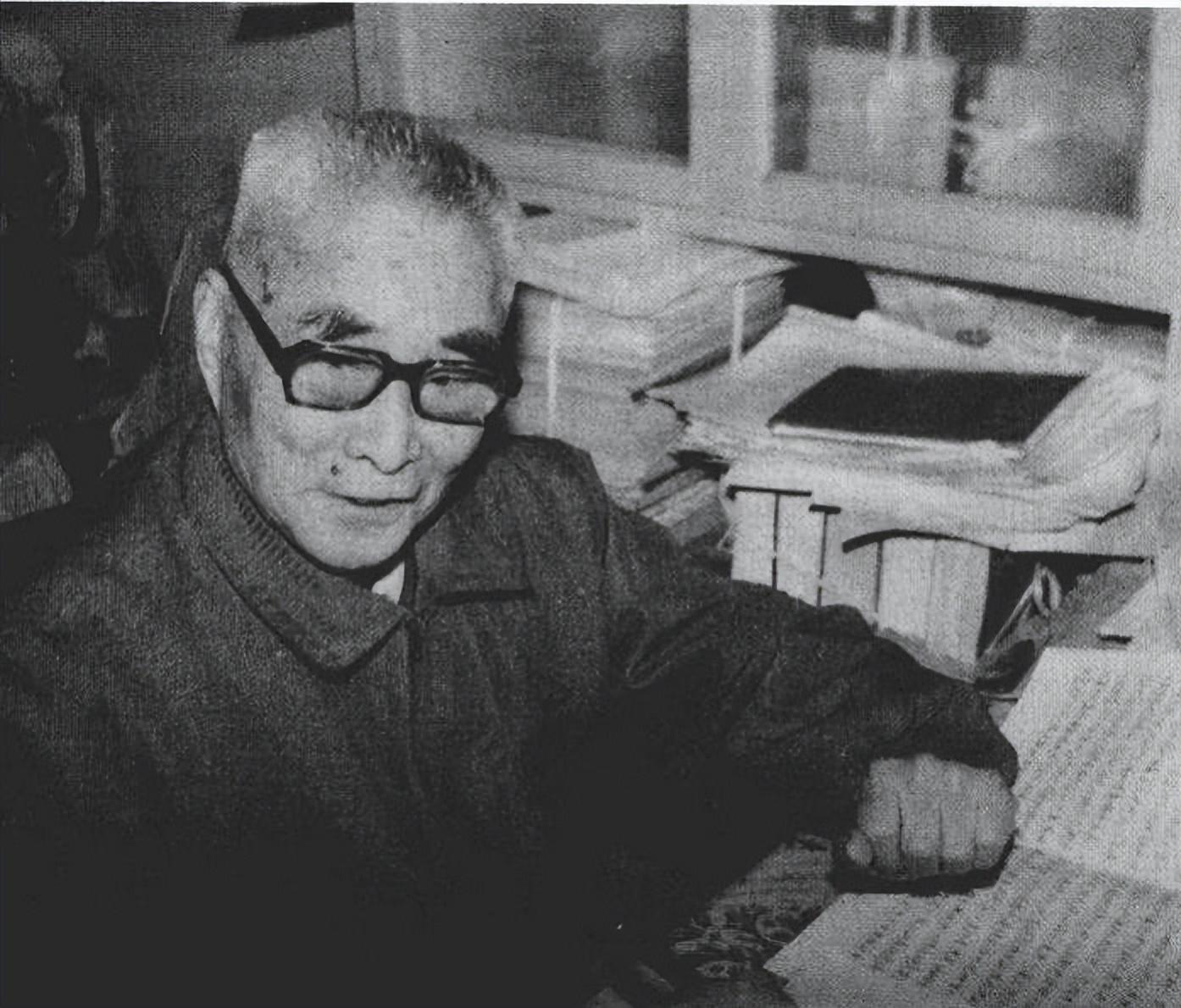

宴会结束当天夜里,黄维躺在客房床上久久未眠。二十七年里,他的军旅记忆被分解又重组,最终倒进一杯温开水:苦涩,却能解渴。第二天,中央统战部向他递来任命书:政协文史资料专员,月薪两百元。他并未推辞,只是对工作人员说:“我写材料可以,您别催稿,老黄慢热。”那份慢热后来成了厚厚数十万字的回忆录,国防大学、军事科学院都曾引用。

改革开放初期,台湾开放老兵回乡探亲。黄维多次赴港转机,会面旧部,劝他们“看看大陆的新面貌”。1989年初,台湾方面通过渠道邀请他登岛访问,还答应补发二十七年军职薪饷。他听完哈哈一笑:“钱就算了,我不愿两头欠情。”可惜一场突如其来的心梗打断了行程。3月20日凌晨三点,他在北京医院急救室停止呼吸,终年八十岁。女儿回忆最后一幕:父亲用微弱的气息说,“我没白活,这一辈子总算明白什么叫国家。”

李仙洲后来常向人提起那场北京饭店的聚会:“黄老头那一句‘你老头子怎么这么能活?’成了咱俩最后的玩笑。”言语之间,可以听出复杂的惆怅,也有些许庆幸——庆幸自己赶上了国家的宽阔胸怀,庆幸把个人恩怨留在了过去。回味那段岁月,最能打动人心的不是宏大叙事,而是一个战犯从抗拒到自省、再到融入的漫长转身;也不是几封公文、一纸特赦,而是一次次看似琐碎却真金白银的医药费、一次次推心置腹的长谈。

历史不以个人好恶为转移,却常以个人命运见证转折。1975年的那份特赦名单,写就了一批旧时代军人新的归宿;同时也为后来处理历史遗留问题留下了范例:既坚持原则,也保有人情温度。黄维的故事至此收束,但其背后那根线程还在延伸——两岸尚未统一,军事史研究仍在进行,曾经的铁血兵团旧部已垂垂老矣。也许多年后,人们再想起1975年的“东风”春夜,会说:那一杯酒,不只敬在场的人,更敬一个愿意回头认清现实、放下包袱的灵魂。

选倍网提示:文章来自网络,不代表本站观点。